本の概要

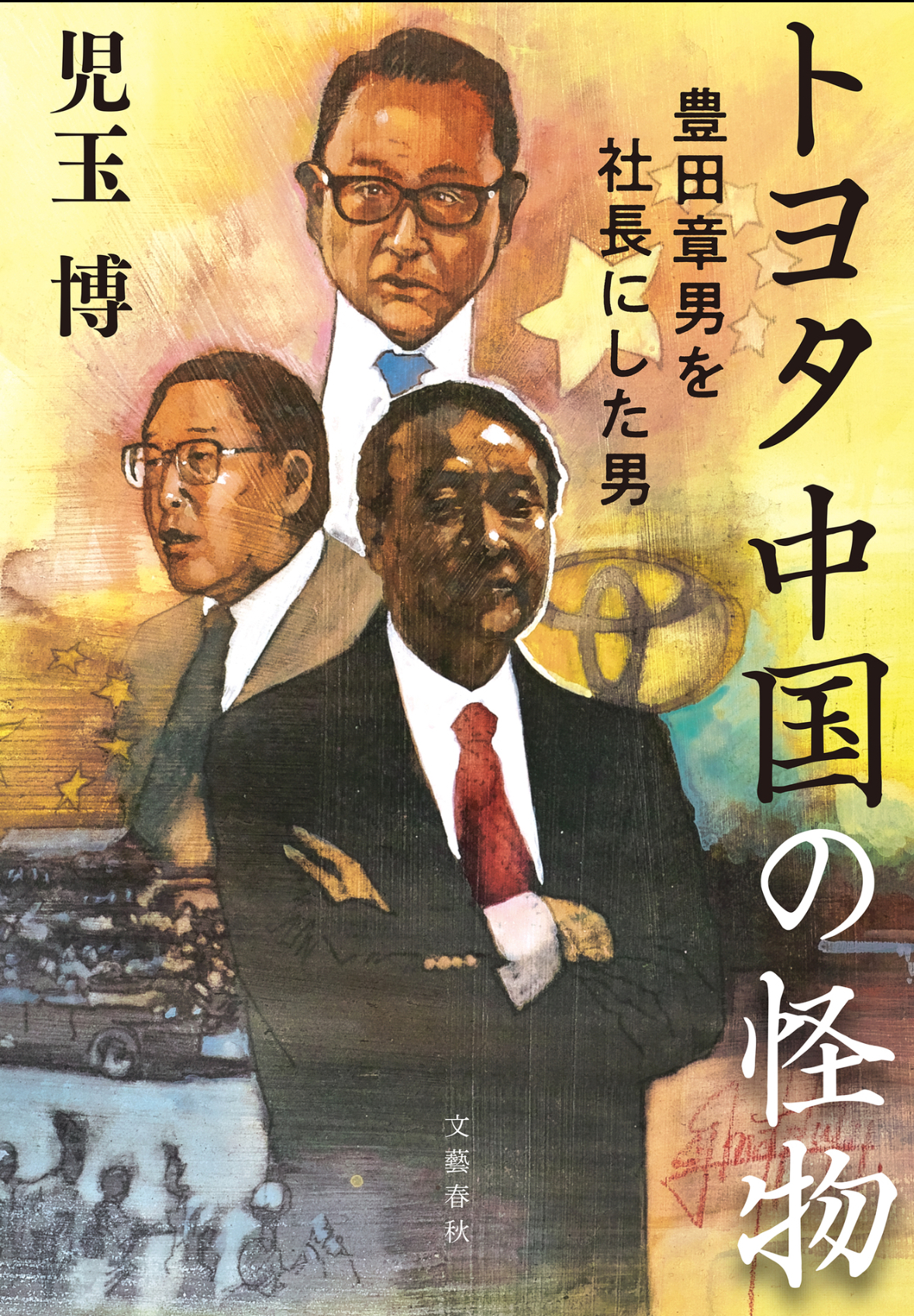

児玉博さんの「トヨタ 中国の怪物 豊田章男を社長にした男」を読んだ。題名の通りトヨタのこと(豊田家の世襲)が書かれている。それ以外に、戦後(第二次世界大戦後)の毛沢東の大躍進政策、文化大革命の時代(生きることが普通でない時代)を生き抜いてきた日本人のことが書かれてあり、読み応えがあった。

トヨタの中国事務所総代表だった服部悦雄氏が主人公。

戦前の満州生まれ。日本の敗戦後も家族と共に中国に残り、毛沢東思想の教育を受けて育った。〝日本人〟なのに文化大革命で「下放」の犠牲者となり、2年間の強制労働も経験しているという。帰国後に、「トヨタ自動車販売(現・トヨタ自動車)」に入社。〝低迷していたトヨタの中国市場を大転換させた立役者〟であり、〝トヨタを世界一にした元社長、奥田碩を誰よりも知る男〟であり、〝豊田家の御曹司、豊田章男を社長にした男〟の話。服部氏本人より著者の児玉氏が直接聞き取った話を元に書かれているノンフィクションである。

この本の前半は、服部氏の中国時代に飢饉と凄まじい権力闘争の時代を生き抜いた話。個人の生活、身近に起こったこと、どのような心理状態で、飢饉や強制労働に追い込まれたのかが書かれている。

| トヨタ 中国の怪物 豊田章男を社長にした男 (文春e-book) 新品価格 |

中国現代史(大躍進運動と文化大革命)について

中国の大躍進運動、文化大革命により大飢饉や強制労働で多くの人が亡くなったことを、うっすらは知っている。

1960年代には、中国という国家の歴史的なうねりも経験した。1つは、1958年から1961年まで続けられた「大躍進運動」。15年以内に米国、英国を追い越すというスローガンの下、毛沢東が旗を振ったこの運動で、餓死したり殺されたりした中国人は、2000万人とも4500万人とも言われている。触れ幅が大きいのは、中国政府が今もって過小評価しているためだ。一説には7000万人という数字さえもささやかれる。 2つ目は「文化大革命(文革)」だ。大躍進運動の失敗で、窮地に追い込まれた毛沢東が引き起こした狂気の権力闘争により、やはり2000万人近い中国人が、死に追いやられた。

起こった事柄は分かるけど、どういう因果関係で大飢饉や権力闘争で数千万人が亡くなったのかぼんやりしている。服部氏の実体験を知ることで、人間がどのような心理状態に追い込まれて、そのようの悲劇が起こったのか少し理解できた。

歴史というのは、後から考えるとあり得ないことが起きる。「大躍進運動」と「文化大革命」による悲劇は、その時代の状況(場の空気)によって、人間は流される(同調)からである。

「その洗脳教育は、脳みそに中国共産党というシワを刻み込むようなものだった」と、服部は言う。 「しかしね、子供心にこれは怖いと思ったが、凄いとも思った。何しろ、ひとつひとつがゲリラ戦から編み出された、つまり必ず結果を伴うものなんですよ。このやり方で政治や経済をやられたら一溜まりもないと、中学生の自分は恐怖を覚えた」

「人間は、虚構(デマ、煽動など)によりあらぬ方向行動する動物であることを意識しなければならない」と以前の記事に書いた。

本来、人間が虚構で動くことは悪いことではない。人間がホモサピエンスとして発展した理由は、虚構で動くことだからと、ユヴァル・ノア・ハラリの「ホモサピエンス全史」でも述べられている。人間が虚構により行動することを悪用された場合、気づいて、止めるというのがやはり大切なんだと思った。

「沸騰大陸」を読んで、「ルワンダ中央銀行総裁日記」を読み返してみる | 走歩旅

中国人の生き方は、どんな状況においても生きようとする。服部氏が、何度も語っていた言葉だ。日本人は武士道で、潔く死を選ぶと言われるが、このような状況に堕ちいれば、その時代の状況(場の空気)によって、流される(同調)のだろう。

「児玉さんね、児玉さんも中国の歴史を勉強したと思うけれど、どんなに酷い帝王だろうと民は従うんですよ、生き残るために。中国人は従うのよ、児玉さん。這いつくばっても生きようとするのよ」 服部の言葉には、生き延びてきた者だけが持つ、生々しい説得力があった。 服部と初対面の時に、自ら箸袋に書き教えてくれた「好死不如懶活」――。 「以前に教えてくれた言葉ですね? きれいに死ぬよりも、惨めに生きたほうがまし……」 「そうだよ、児玉さん。中国人はどんな境涯になってもね、生きようとするんだよ。僕だって、今思い出しても泣きたくなるような生活だったんだよ」

場の空気に流されないためには( 高畑勲氏が「火垂るの墓」について語る )

ジブリでも監督をされていた高畑勲氏。二度見ることができない名作「火垂るの墓」の監督でもある。「君が戦争を欲しないならば」という高畑氏の著書で、「大事なのは世間様で、空気を読む日本人」と言っている。

そのときどきの「世間様」が大事だからです。いったん戦争が始まってしまった以上、負けたら悲惨なことになるのは当然で、そうなると、あとは勝ってもらうしかないじゃないか、と思いはじめるんです。どんなに憧れていても、日本は間違っているから祖国を捨てて欧米に亡命しよう、なんて思わない。異国の人の中で不自由をしのぐより、周りの日本人といっしょになんとか仲良くやっていきたい、そう思うんです。

日本の大勢が戦争を進めていく側に回ったら、自分もそれに同調して、もうこうなったら勝ってもらうしかないじゃないか、というようになるわけです。こんな戦争やったって無駄だし、ダメだし、やるべきではないと言っていた人でも、あるいは「負ける」と思っている人でも、いったん国が戦争に踏み切ってしまったら、それまでの主張は無になるんです。無になって「もう勝ってもらうしかない」になってしまうんです。私にとっては、これが一番怖いことなんです。

このことはこれからも起こるだろうということは、たとえば「空気を読む」という言葉がありますね。いま若い人がよく使いますが、それが私には驚きというか、がっかりというか。昔となんにも変わっていないじゃないか、と思いました。新しい言葉でもなんでもない。この「空気を読め」ということは、「場違いなことをするな、言うな」ということです。だからたとえば、みんなが戦争に流されているときに、「これはおかしいんじゃないか」と言わない、ということなんですよ。

「和をもって貴しとなす」というのは素晴らしいし、うまく機能する場合にはうまく機能します。だけど、ものすごく危険なんです。

「異常」が「正常」になった世界を描くことで、異常になった時に異常だと流されない世界になってほしいと伝えたかったんだろう。

「火垂るの墓」は、反戦映画でないと高畑氏はいっている。いくら悲惨な体験を語っても戦争を防止できない。

戦争末期に日本は追い詰められ、戦中から戦後にかけてすでに挙げましたようなまことに悲惨な事態になりました。そういった悲惨な体験というものは、もちろんしっかりと語り継ぎ、記録し、伝承していくべきことです。『火垂るの墓』という映画も、戦争がもたらした惨禍と悲劇を描いています。しかし、そういった体験をいくら語ってみても、将来の戦争を防ぐためには大して役に立たないだろう、というのが私の考えです。

「火垂るの墓」では、世間様に同調して、「異常」が「正常」になった世界を描くことで、異常になった時に流されないようなことを考えさせる映画を作ったのだろう。

| 新品価格 |

本の題名である「トヨタ中国進出と豊田家の世襲」も文章にまとめたいくらい面白かった。業界は違うけれど、メーカー勤務が長かったので、色々思うことがあった。

また、児玉博さんの本には、「テヘランからきた男 西田厚聰と東芝壊滅」という本もある。服部氏にしても西田氏にしても、児玉さんには心を開いて話す。なぜ心を開くかについても思うことがあり、文章にまとめたいとも思った。

コメント