三浦英之さんの「沸騰大陸」を上海で読み始めた。アフリカに駐在されていたジャーナリストで、平易な文章で書かれていて読みやすい。ただ、アフリカの惨状をリアルに書かれていて、一つずつの話が重たすぎて、読み進められない。

重たくない話では、ベトナムの少数民族を訪問した時に感じたことが書いてあった。

三浦さんの助手フレディさんが、里帰りした時の言葉。

「ね、みんな楽しそうでしょ?」とフレディが満面の笑みで私に言った。 「悩みがないわけじゃないんだけれど、悩みの種類が違うんだよね。ヨハネスブルクの都会で暮らしていると、毎日金持ちの白人にイライラするしさ。住宅ローンの重圧も、深夜に強盗に入られる心配もある。ここでは、みんなが昔から同じような暮らしをしている分、決して豊かじゃないけれど、格差がない。だから貧しさを感じない」 「格差ね……」 おそらく彼が正しいのだろう。人の心を蝕んでいくのは「貧しさ」ではなく、むしろ「格差」のほうなのだ。

確かに、物的にはベトナムで訪問した黒モン族や赤ザオ族は貧しいかもしれない。ただ、気候も良く、土壌も豊かで、食べることに困っている感じではない。そして、顔つきがみんな温和。ガイドのバンさんは、ラオカイくらいにしか行ったことがない。ハノイすら外国の感覚だろう。格差を知らないことが幸せの要因のひとつと思った。

村に電気が来て、家事が楽になる。小学校、さらに幼稚園も出来て、教育を受けられるという状態まで発展してきていることは良いこと。このままいい方向に発展していって欲しい。

| 新品価格 |

一方、重たい話は、ナイジェリアでのイスラム過激派「ボコハラム」による過激テロ。誘拐した少女の体に爆弾を巻きつけて、市場やバスで遠隔操作で爆発させる残虐な自爆テロ。要因は、豊かな南部と貧しい北部の格差とのこと。

「ナイジェリアはもともと、イスラム教徒が多く暮らす資源が乏しい北部と、キリスト教徒たちが住む資源が豊かな南部に分断され、互いが憎しみあっている。豊かな南部の人間は、自分たちの税金が北部のボコ・ハラム対策に浪費されることを嫌っている。彼らにとって、北部の市民やボコ・ハラムなんてどうでもいい存在なんだ」

「軍にはいま、ボコ・ハラム対策で膨大な予算が付いている。北部には軍の駐屯で多額の資金も落ちている。『悪』を必要としているのは、むしろ軍や北部の有力者たちだ。彼らが必要とする限り、ボコ・ハラムは北部に存在し続けるし、結果、テロが終わることもない」

南北の格差、そして利権絡みで、ボコハラムは弱体化されない。

数年前に読んだ白戸圭一さんの「ボコ・ハラム―イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織」でも経済の急成長のよる富の格差が過激派を生む要因という。抑止には、安定した農業が必要という。

「経済の急成長で人々の生活や価値観が急激な変容を迫られ、富や雇用機会の偏在が進むと、これを是正しようとする反体制的性格を帯びた運動が台頭し、その中から暴力を厭わない過激主義者が生まれるリスクを、我々は考慮しなければならないのである。」

「南アフリカを除けば、日用品から家電製品に至るまで、アフリカ域内で生産されたものは極めて少ない。製造業不在。さらに食糧自給もできない。安定した農業が有れば過激派を抑制できる。」

つまり、経済が急成長したら格差が生まれ、安定した社会を維持するためには、農村(地方の豊かさ)が必要なんだろう。豊かな国に行くと農村が美しく、豊かで、幸せそうである。その点、ベトナムは安定して発展するポテンシャルはある。一方、そうでない国は農村の自給自足の方向に持っていくのが重要なんだろう。とはいえ、水がない、土壌が枯れているなどそれ以前の課題は大きい。

| 新品価格 |

中国の場合、先に都市を発展させ、格差を大きくしてしまった。その格差への反発を抑えるために情報統制や抑圧で何とか体制の維持を図っている状況。

ミャンマーは、ベトナム同様に土壌が豊かな国。第二次世界大戦前は、インドへ穀物を輸出していたくらい。イギリスによる植民地政策(民族間の争いを利用)と、その後にできた格差の上にいる人たちが利権に固執している。

いずれにせよ、格差をコントロールするのが重要で、コントロールするのが税金などで、政治が大切。政治家が腐敗している限りその国は良くならない。国(会社も)のトップは、利権を貪るような人でなく、自分を律する人でないと社会(会社も)は良くならないと「沸騰大陸」を読んで思いを巡らせた。

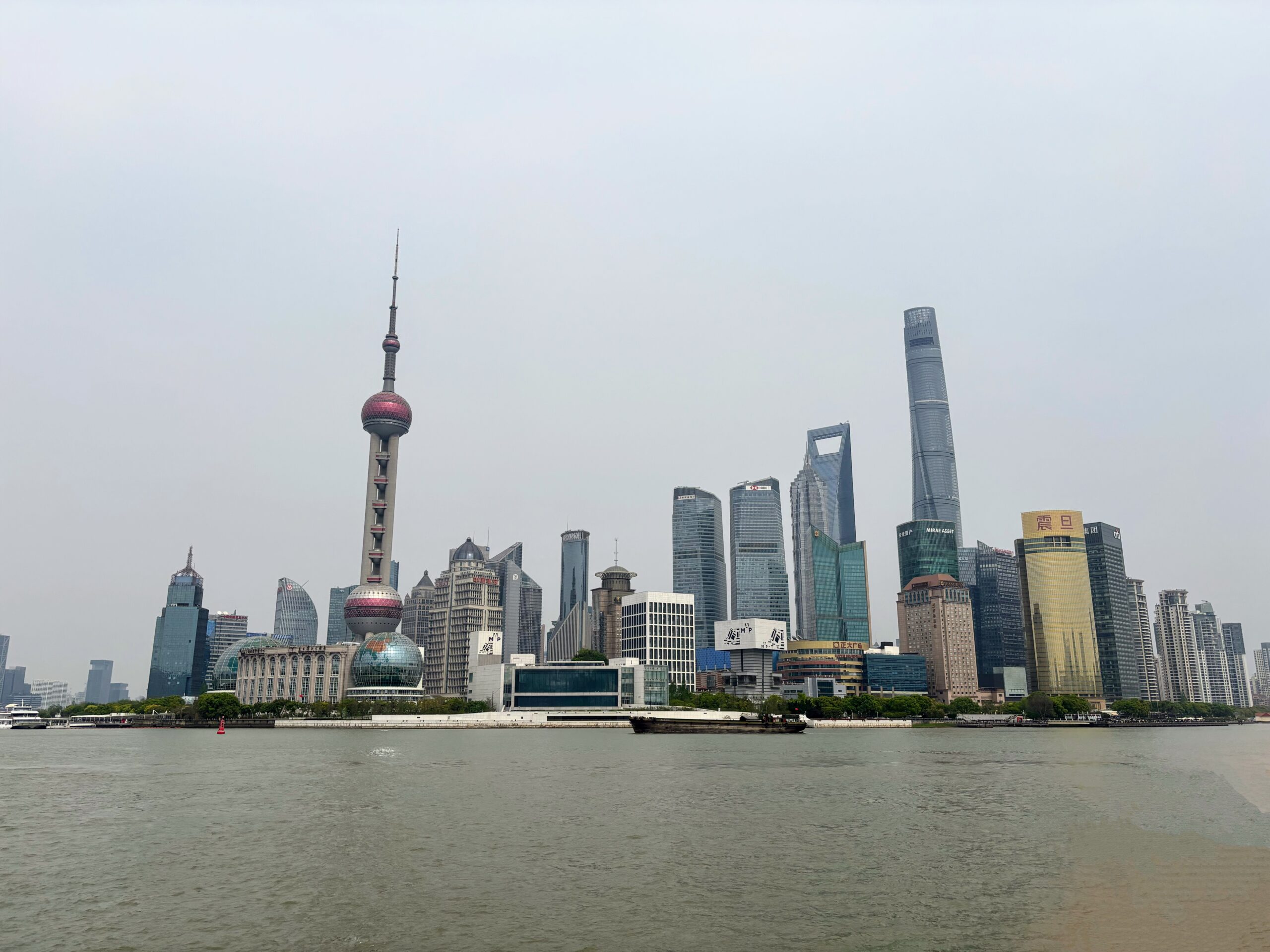

@上海浦東国際空港(グレートウォールでアップロードは帰国後…)

コメント