はじめに

昨年の末、30年以上働いた会社を退職しました。半年くらい経ち、落ち着いてきたので、7月より森でのお仕事を始めました。やっぱり山が好きなんです。

6月にラオスに行った時に思ったこと『ラオスは「山の国」と言われるけれど、日本はもっと「山の国」だった』もきっかけの一つで、森での仕事を始めました。

「森は山を育てるだけでなく、川を育てる。さらに、平野を育てて、海をも育てる。欠かせない存在である。」ということをラオスで改めて気づかされました。そして、「日本の森を守りたい」という気持ちもあり、微力ながら森に関わっていきたいというのが動機です。幸いにも足腰が丈夫で、これだけが自分の長所かもしれません。

本屋に行ったら発売されたばかりの古川大輔さんの「森林ビジネス」があったので、読んでみました。

| 新品価格 |

「明治神宮の杜」に行ってみる

この本で、天然林と思っていた明治神宮の森は、人工林であることを知りました。てっきり武蔵野の原生林が残っているのかと思っていました。

早速、明治神宮に行きました。会社員時代と違って、「興味を持ったら、行きたいところに行ってみる、やりたいことをやってみる」というスタイルを目指しています。

明治神宮の森は、もともと荒れ地が広がる土地に造成された人工林です。この森は大正時代、明治天皇と皇后の昭憲皇太后を祀る神宮を創建するにあたりつくられました。「永遠の杜」として、 100年以上先を見据え、自然の森のようになることをコンセプトに、本多静六、本郷高徳、上原敬二らが森の未来予想図を描き、設計したのです。

従来の人工林とは異なり、シイ、カシ、クスノキなどの広葉樹を主体とし、自然遷移を考慮した植栽計画を採用。全国から奉献された約10万本の樹木が植えられ、約100年を経た現在、本来の武蔵野の森に近い自然環境へと成長しました。

「森林ビジネス」より引用

明治神宮にある「明治神宮ミュージアム」では、明治神宮の歴史だけでなく、森づくりについても学ぶことができます。

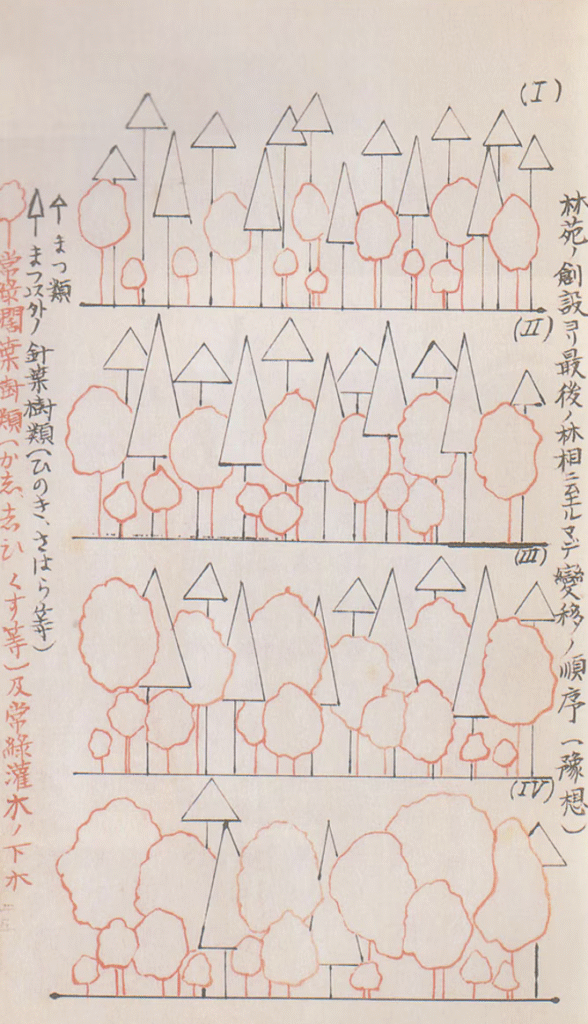

下のスケッチが100年計画の林相予想図です。

最初に、背の高いマツ類を植えます。その下に、マツ以外の針葉樹類(檜など)とさらに背の低い常緑広葉樹(シイ、カシ、クスノキなど)を植えます。

その後、成長の早いマツ以外の針葉樹類(檜など)がマツ類を抜いていきます。最後に背の低い常緑広葉樹(シイ、カシ、クスノキなど)が成長していくという150年にわたる計画。今は、森を作って100年くらいですが、予想より早く150年計画が達成されている状態。

現在は多様化された森で、自然に落下する種子によって再生し、人為に頼らなくても維持・再生することができる森になっています。

第二次世界大戦中の空襲により、明治神宮は社殿喪失という甚大な被害を受けました。周辺地域は火の海となりましたが、森の多くは焼け残り、空襲で焼け出された住民たちの避難場所にもなりました。燃えやすい針葉樹だけでなく広葉樹の混在林だったために難を逃れたとも言われています。

これが現在の森の姿です。

参道で上をみると、枝葉がお互い重なり合わないけど隙間がない状態。これは「クラウン・シャイネス」と呼ばれる現象。スペースを分け合って、違う種類の木々が共存しています。

古川大輔さんの「森林ビジネス」を読んで

本は、網羅的に森林ビジネスについて詳しく書かれています。今まで知識がなかった異分野のことなので、なおさら新鮮です。

日本の森林の課題は、森林を誰が管理しているのが不明なことが多く、所有者がわかったとしても、高齢化により、森を活用できていないことです。森林活用のためには、やる気と経営力のある担い手(事業者)に、所有と管理を集約していくことが必要があります。

日本の森林は、高齢級(人工林の場合、林齢46~50年以上)の森林が多く、活用できる段階であります。しかしながら、活用できていません。ここ60年で、森林にある木の体積量は6倍にもなっているとのこと。

この森林資源を活用するには、まずは資金が必要ではないかと思いました。

「森林由来のJ-クレジット」の可能性

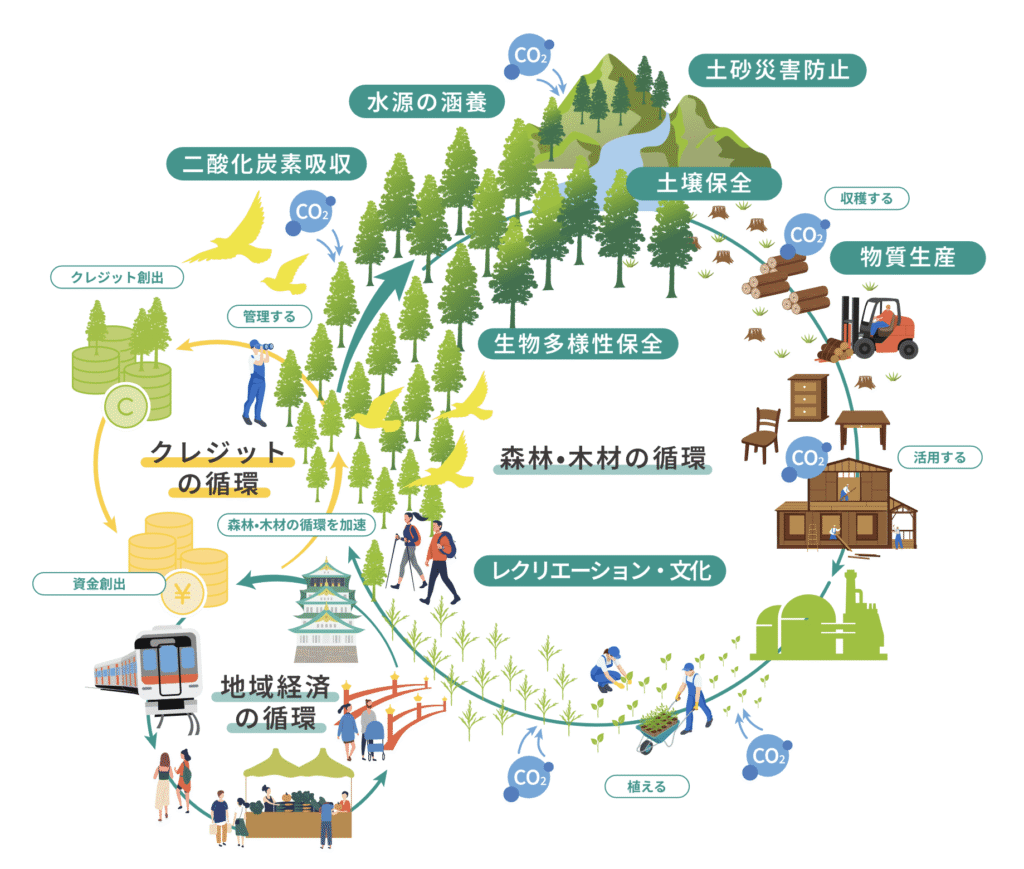

森林に資金を呼び込むためには、どうすれば良いのか?「森林由来のJ-クレジット」というのを活かせないかと思いました。

「森林由来のJ-クレジット」とは、森林の適切な管理(間伐、植林、再造林など)によって吸収された二酸化炭素を数値化し、その吸収量をクレジットとして認証して、売買することです。

世の中はカーボンニュートラルの世界を目指しています。今年の夏の暑さを体感したらなおさらカーボンニュートラルの大切さが身に沁みます。カーボンニュートラルというのは二酸化炭素(CO2)の排出を抑える(太陽光パネルや風力発電などの再生エネルギー)だけでなく、二酸化炭素を吸収する方法があります。二酸化炭素を吸収する方法は、技術開発では直接空気回収(DAC)や 炭素回収・貯留(CCS)などがありますが、森林活用により二酸化炭素というのも大きく貢献できる可能性があります。

カーボンニュートラルを宣言している企業は数多くあります。技術開発、リサイクルなどでカーボンニュートラルを目指しますが、森林活用によるカーボンニュートラルを目指すのも一つの手段とです。さらに、森を守る、それは水を守り海を守るということになり、企業のブランドイメージは向上します。そこで、「森林由来のJ-クレジット」を使って、森林に資金を呼び込むというのはあり得ると思いました。当然ながら、しくみが貧弱だったり、クレジットの価格が高いなど問題もあると思います。

住友林業とNTTコミュニケーションズが、「森かち」という森林価値創造プラットフォームを立ち上げています。森林クレジットを通じて森林の価値を高め、幅広くアピールすることにより、森林の整備推進と、林業による地域活性化を目指しますというものです。非常に面白い取り組みで興味を持ちました。

(プラットフォームとは、商品・サービスの提供者と消費者(利用者)をインターネット上でつなぐ「場」や「仕組み」を指します。代表的な例としては、Amazon、Uberなどです。)

森林という、我々の生活を豊かに保っている貴重な資源を活かすために重要視されているのが、「伐って、使って、植えて、育てる」といった循環を加速することです。その循環の起点は、木を植えて、育てるといった森林を整備する部分ですが、木材価格の低迷や担い手不足により、今、この森林整備が十分に行われていません。森林クレジットを上手く活用することで、森林の適切な管理を実現することこそ、「森かち」のミッションと考えています。

「森かち」のHPより

その他にも森林には色々な可能性があります。森が与えてくれる癒し。例えば、森林浴、森林セラピーなど。また、3年で3割と言われる若年層の離職防止にも役立つ事例もあります。

森林ビジネスの本を読んで、「人と、地球の、明日のために。」何か色々やれないかなと明治神宮の杜で妄想しました。

「一度は行くべき森林・木造建築リスト」

この本には、「一度行くべき森林・木造建築リスト」がホームページにまとめられていました。

以下の紹介されているところを実際に行ってみたくなりました。

- 宇霊羅山(岩手県岩泉町):龍泉洞を山懐に抱え込む山

- 仁鮒水沢スギ希少個体群保護林&旧料亭金勇:「秋田スギ」を感じる、天然林と建築物

- 赤沢自然休養林:「木曽ヒノキ」を感じる、天然林

- 集落丸山(兵庫県篠山市):古民家再生の宿泊ビジネスで注目される

- 竹中大工道具館:国産材や伝統的な工法を積極的に活用し、木造建築の魅力を発信

まずは、木曽にある赤沢自然休養林を見学して、御嶽山登山と王滝村での渓流釣りをしてみたいです。

コメント