ベトナムの少数民族が日本人に似ているので、「日本人とは何か?」、「日本人はどこから来た?」という疑問が沸々と湧いている。

まず、山本七平氏の「日本人とは何か。」を読んだ。「日本人は東アジアの最後進民族だった。」その通りだと思った。

中国人は偉大な民族で、西暦紀元ゼロ年ごろ、すでに代数の初歩を解いていたのですが、当時の日本人ときたら、やっと水稲栽培の技術が全国的に広がったらしいという段階、まだ自らの文字も持たず、統一国家も形成しておらず、どうやら石器時代から脱却したらしい状態です。

科学的な取り組みの記述もある。

ATLウイルスのキャリアが、東アジアでは日本人にしかいないこと、日本以外では沿海州からサハリンに分散している少数民族に発見されているにすぎず、中国・韓国にはいかに調査しても全くいないことを発見した。

そのキャリアの日本における分布は、九州・沖縄、離島、海岸地域に多いとのこと。特に、アイヌ人の比率が高い。稲作が早く伝播したと思われる瀬戸内地方や名古屋などが少ない。このことから、「縄文人はATLをもっており、稲作を持って来た弥生人にはATLがなく、それとの混血が早かった地方ほどATLのキャリアが少ないという仮説」が成り立つ。そしてATLを今も濃厚にもつ地方はほとんどが、現在に至るまで主として漁撈が行われている地方である。縄文文化が日本文化の基底にあると見てよい。

1989年の本であり、最新の科学的な調査状況を知りたくなった。

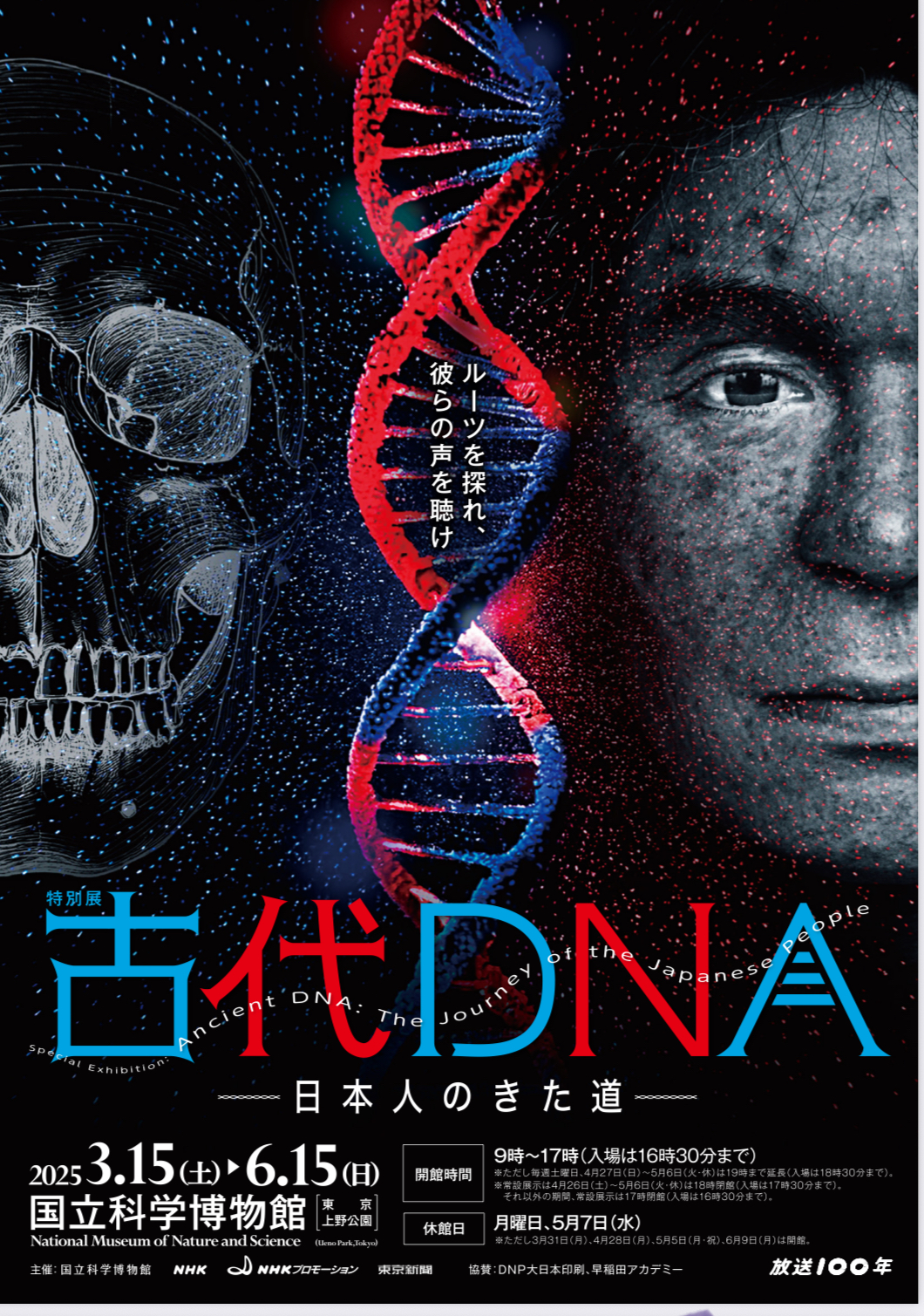

古代DNA ー日本人のきた道ー(国立科学博物館)にいく

国立科学博物館で、古代DNA ー日本人のきた道ー が開催されていた。まさに知りたかった内容。行ってみた。

DNAを分析する技術が進歩しており、今までの常識が変わりつつあることを理解した。まだ、研究は10年ほどなので、これからますます調査が進むのが楽しみである。

最新のDNA研究(ゲノム解析)

2006年に実用化された高速で大量のDNA配列を読み取る「次世代シークエンサ」というやり方が使われている。これにより、発掘された古代の骨からその人の性別、亡くなった年齢、既往歴、出産の履歴までわかる。現代人と同じレベルの解析ができる。今後の課題は、サンプル数(発掘される人骨の数)とのこと。

日本人の成り立ちを知ることは、「縄文時代から弥生時代にかけて渡来人との交わり知ること」である。どこから来たのを知るためには、海外の古代人の調査結果との照合も面白そうだと思った。

【用語解説】

- DNA:設計図を書くための文字

- 遺伝子:個別の働きを担う各パーツの設計図

- ゲノム:ヒトひとりを作る設計図の全体

最初の日本人

30万年前にアフリカ大陸で、ホモサピエンスが誕生。日本列島に人類が到達したのは、約4万年前。南アメリカ先端に到達したのが1万5000年くらい前。

2008年に新石垣島空港の建設で、25体ほどの人骨が出土した。2万7000年前(旧石器時代)の人骨。そんな古い人骨が見つかったと知らなかった。状態が良い最古の日本人の人骨である。

縄文時代

縄文時代は、1万6000年前〜2900年ほど前まで続いた。

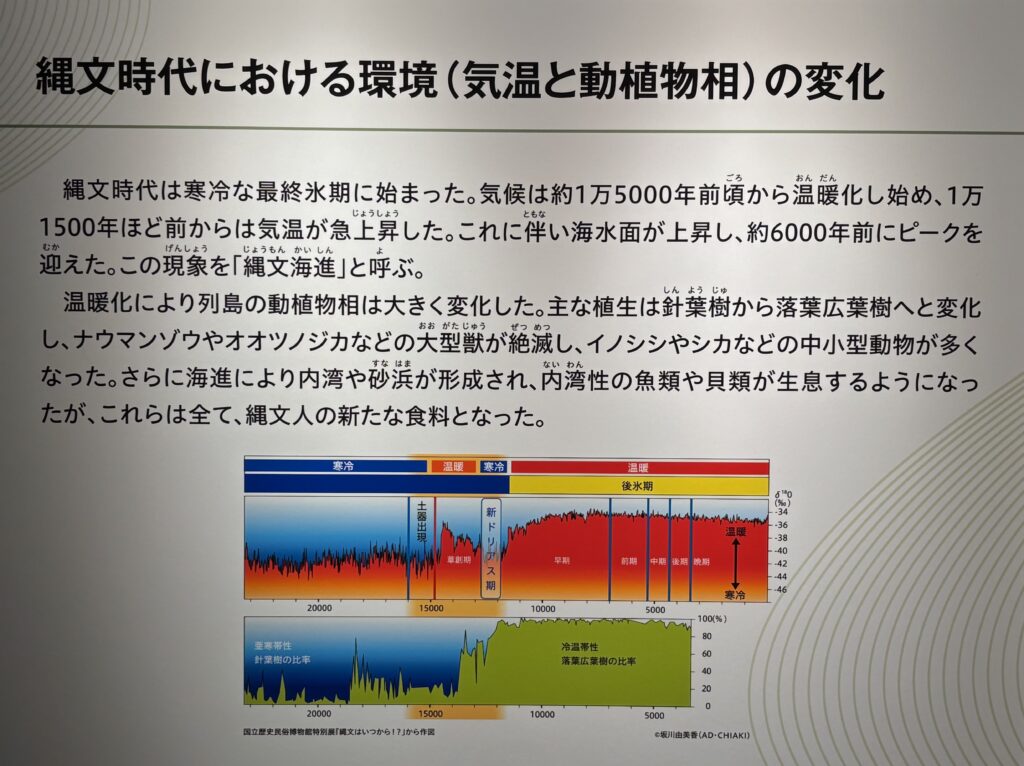

縄文時代の初期の1万1500年ほど前から気温が上昇した。それによって、植生が針葉樹から落葉広葉樹・常緑広葉樹に変わって、森からの食料の恵みが得られるようになったのだろう。さらに、海面が上昇して、魚介類を採取できるようになって、狩猟から定住するようになったと考えられてる。

山本七平氏の「日本人とは何か。」に、日本列島の豊かさについて書かれていた。そして、この環境が良すぎたため、縄文人は稲作を始めなかったのかもしれない。そのため、東アジアの最後進国になったかもしれないと考えた。日本料理には、この森や海川で採取された縄文時代の食物の名残が多い。栗、ぎんなん、貝、川魚、カニ、エビなど。いずれもワクワクする食べ物である。

カシやシイなどの照葉樹林は食物が豊富で、一度破壊しても二次林として再生し、食糧となるものを多く期待できる。照葉樹林は日本でも減少しているが、国土に対する森林面積の比は今でも日本が世界一であり、この点では昔も今も「森の国」であろう。

縄文人はこの林を切り開き「半栽培屋敷園地」を形成して生活していたのであろうと、次のように述べている。

「半栽培屋敷園地というのは次のようなものである。例えば小川にのぞんだ丘陵の端に小集落を作る。縄文期だと、家そのものは竪穴式の草葺きである。集落のまわりだけは照葉樹林が伐り払われていて、そこにクリやドングリそれにイチゴなどが比較的多く生えている。ヤマイモなどもあるかもしれない。これらは意識的に植えたのではないかもしれないが、生活をしているうちに自然にそうなったのである。こうして、暗い照葉樹林の中で、そこだけは明るい林になり、また食糧になるものが多く集中している。これが私の想像する半栽培屋敷園地である。照葉樹林帯でのこの種の生活は一旦確立してしまうとかなり安定したものである。

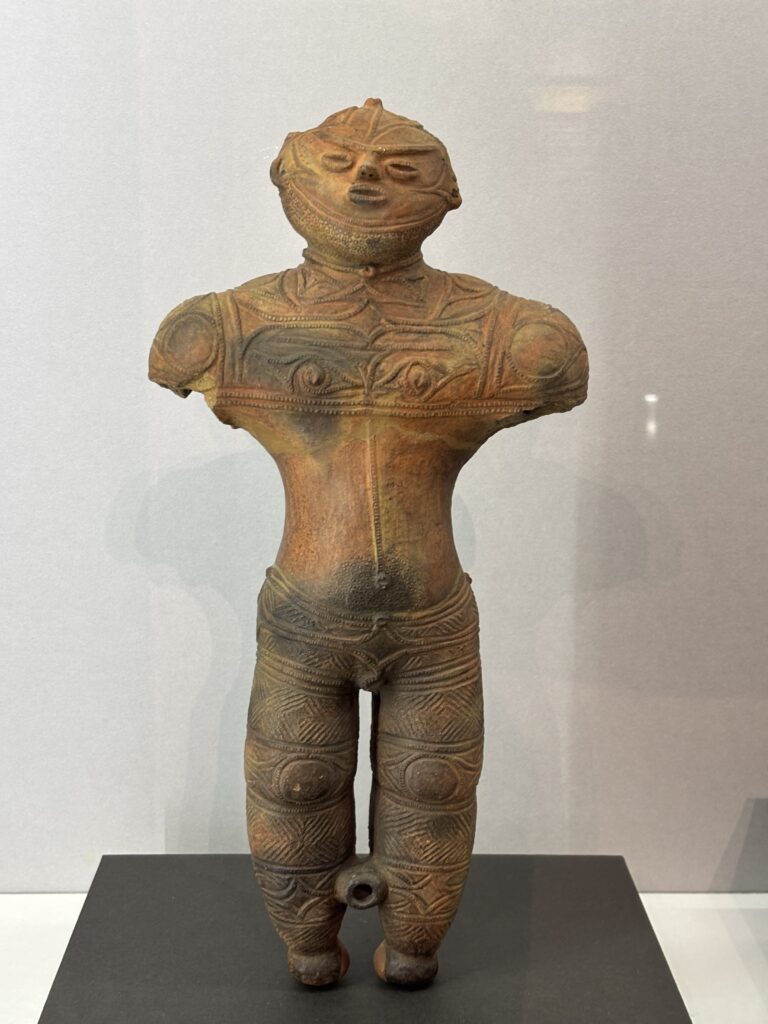

旧石器時代から縄文時代で、定住する生活となり、精神的に余裕ができ、土偶を作り始めた。大半の土偶が女性像であることから、女性の神秘的な力や生命力を表現したもの。特に、出産や安産を祈る意味合いがあったと推定されている。この土偶は親指くらいのもので、小さい子供が粘土で作ったレベルであるが、1万1000年前のもので、自分が想像していた以上に古い。

この土偶は、3500年前のもの。上の土偶から8500年も経っているので、レベルが高い。縄文時代と一口で言っても、1万3000年も続いているので、初期と後期では文化レベルは違うことがわかる。

礼文島から出土した人骨は、縄文人で初めて、現代人と同レベルのゲノム解析に成功した。性別はもちろん、身体的特徴、血液型、病歴、出産履歴などわかる。さらに、何体かの人骨があれば、親子関係や異母兄弟の子供などもわかってしまう。

弥生時代

弥生時代は、2900年前〜3世紀中頃まで1100年続いた。

朝鮮半島南部から、水田稲作技術を持ち込んだ。九州北部では、最初に渡来した人びとの人骨が出土していないため、ゲノム解析がされていない。やはりサンプル数が大事。もし、人骨が見つかったら、大発見があるかもしれない。

弥生時代は、縄文人とゲノムが違う渡来人が多くやってきた時代。ただ、縄文時代からも渡来人はいて、混血は進んでいたようである。いずれにしろ、ゲノム解析のためのサンプルがまだ少ないことが課題である。

古墳時代

古墳時代になると、中国の記録にもあるので、弥生時代以前よりぐっと身近に感じる。継続的に渡来人がやってきている。鉄器の生産、馬の飼育といった技術が伝来している。だから、馬の埴輪が登場することがわかった。

日本人はどこから来たのか?

結局、自分は「日本人はどこから来たのか?」について分かったのか?

「現時点では明確な答えはない」と理解した。ゲノム解析が進んで、自分の生きている間にわかってくることを期待する。

売店に興味深い本が並んでいたので、パラパラと読んでみた。

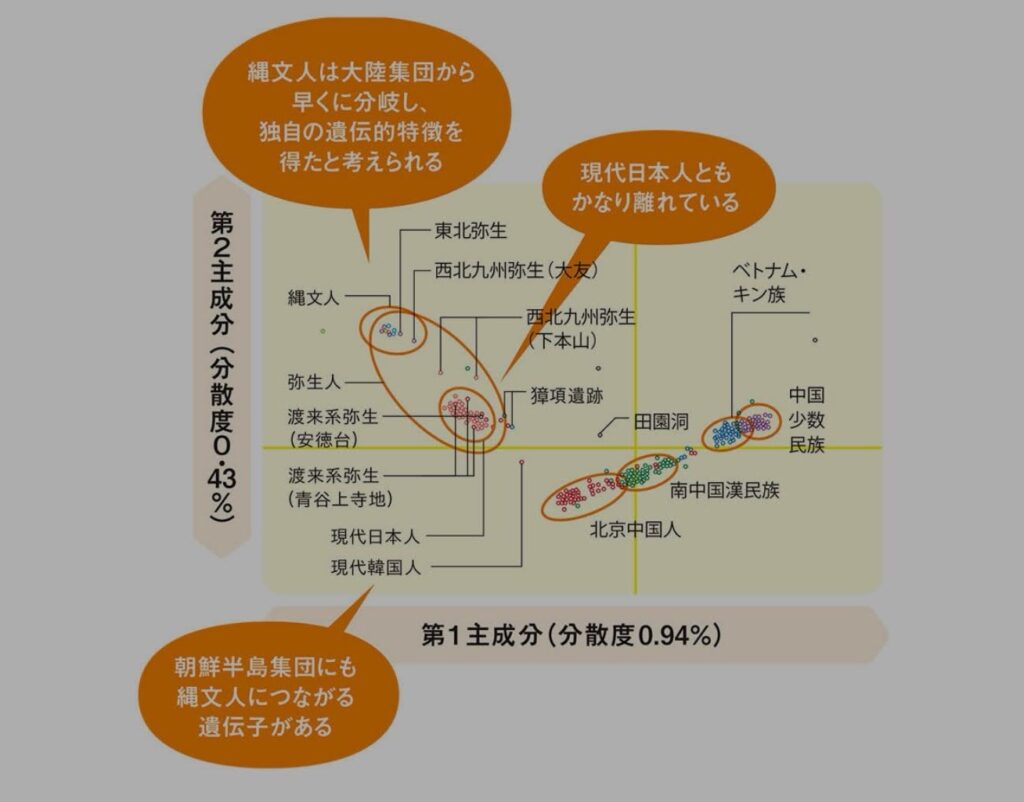

縄文人が特異な感じである。「図解版 人類の起源」によると、大陸から早く分岐して、独自の遺伝的特徴がある。ゲノム解析で、縄文人の特異性がわかると、答えが出るような気がする。

また、この本で興味深かったのは、ホモサピエンスとネアンデルタール人は同年代に生きていて、交雑しているとのこと。ネアンデルタール人以外の未知の原人も存在していたようで、ホモサピエンス以外との交雑も縄文人の起源に関係しているかもしれないと思った。

| ビジネス教養・超速アップデート 図解版 人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 新品価格 |

終始、展示会で「ほー」という感じで、ハニワくんみたいな顔だった。

今後、ゲノム解析の結果が、考古学や言語学と共有されていってさらなる結果が出ることが楽しみになった。

コメント