はじめに

先日、南アルプスの北岳の登山口である広河原でイワナ釣りをしてきました。(釣りは🔰初心者です)

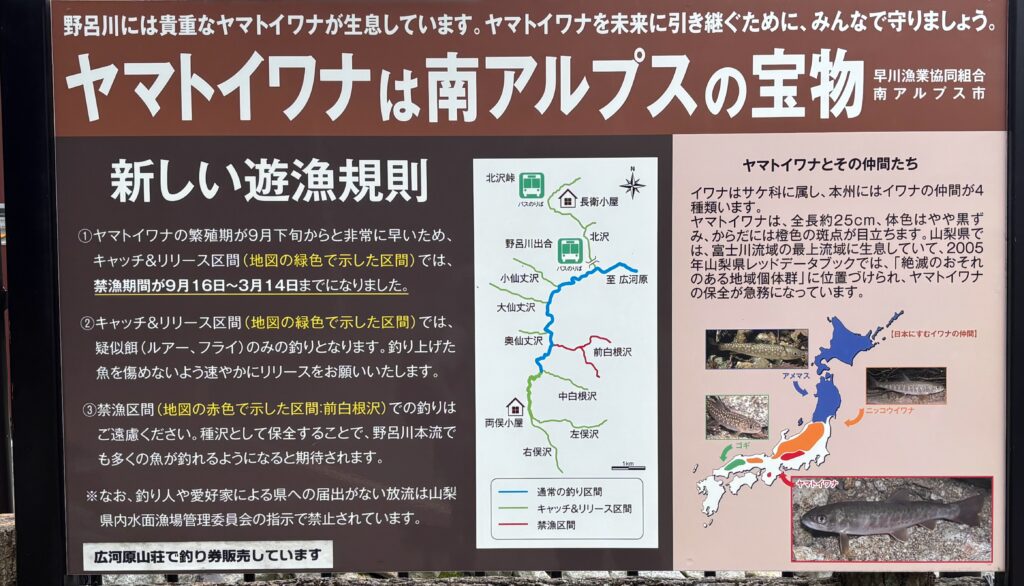

広河原山荘の前に下の写真の看板があり、「ヤマトイワナ」に興味を持ちました。

今回釣れたのは、「ニッコウイワナ」だけと思っていました。帰宅後に写真をよく見たら、「ヤマトイワナ」っぽい写真がありました。多くの斑点が橙色ですが、少し白い斑点がある感じです。必ずしも斑点だけでは判断できないようです。詳しい人に教えてもらいたいです。

イワナという魚は、谷川の最上流部に生息する。最も標高の高い地点にひっそりと生息する謎めいた魚です。そのため魅力を感じ、興味がさらに深まりました。そこで、1984年発行の黄色の岩波新書「イワナの謎を追う」を読みました。

「ヤマトイワナ」とは

ヤマトイワナは、全長約25cm。体の色は黒ずみ、からだには橙色の斑点が目立つ。白い斑点はないというのが特徴です。

ヤマトイワナは、本州中部の富士川以西の大西洋川に注ぐ河川、紀伊半島の熊野川水系などごく限られた流域に住むため貴重です。

遊漁ルール(早川漁業協同組合)

2005年山梨県レッドデータブックでは、ヤマトイワナは「絶滅のおそれのある地域個体群」に位置付けられています。これまでの研究でヤマトイワナは南アルプスの冷涼な環境に適応して、ゆっくりと成長し、とても長生きなことが分かってきています。

乱獲によって南アルプスのヤマトイワナが絶滅しないように、釣りのルールが決めらています。

- 野呂川流域におけるヤマトイワナの繁殖期が9月下旬からと非常に早いため、キャッチ&リリース区間(地図の緑色で示した区間)では、9月16日から3月14日まで禁漁となる。

- キャッチ&リリース区間(地図の緑色で示した区間)では、疑似餌(ルアー、フライ)のみの釣りとし、釣り上げた魚を傷めないよう速やかにリリースをする。

- 禁漁区間(地図の赤色で示した区間:前白根沢)での釣りは禁止。種沢として保全することで、野呂川本流でも多くの魚が釣れるようになると期待される。

※なお、釣り人や愛好家による県への届出がない放流は、山梨県内水面漁場管理委員会の指示で禁止されている。

看板では明確に書かれていませんが、「広河原周辺であれば通常の釣り区間であり3月15日から9月30日まで釣りをすることができる」と理解しました。

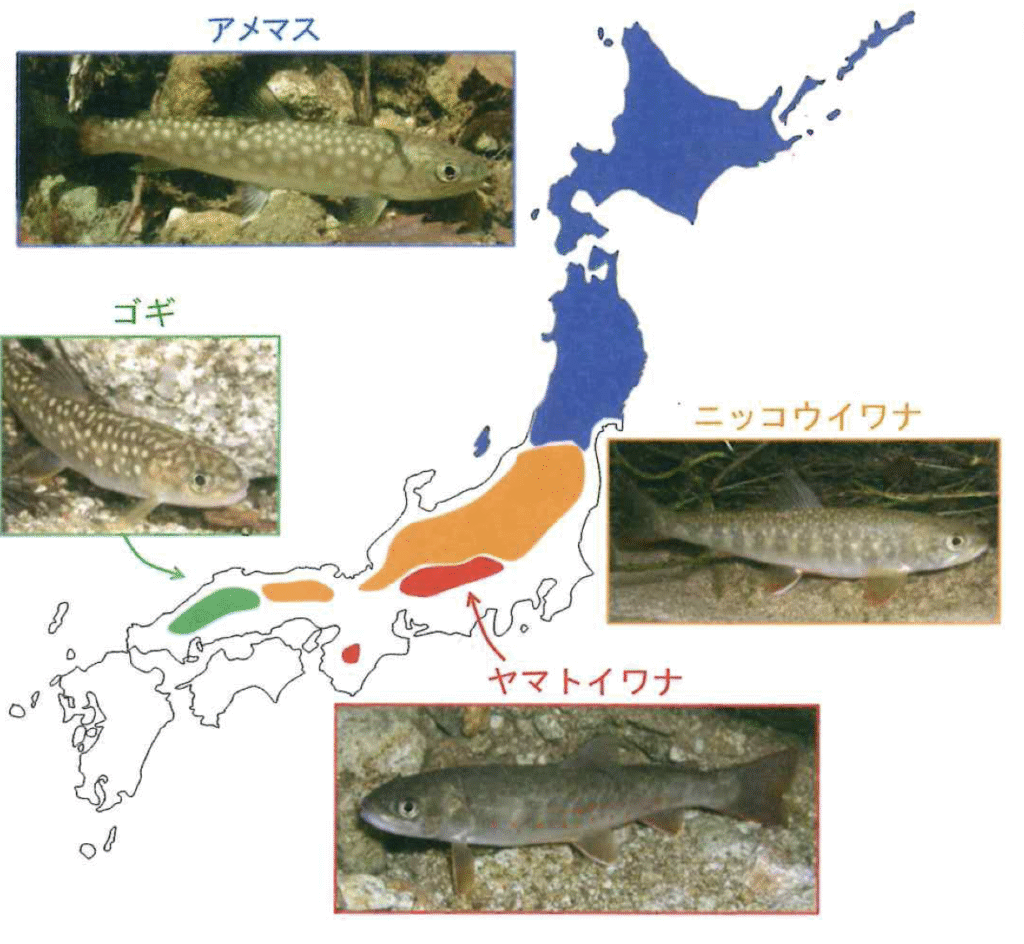

日本のイワナ

イワナはサケ科に属して、日本のイワナは4種類に分類されています。

ただし、色々な分類方法があり、学者の間でも論争があるようです。今後、DNA分析などが進むと変わっていくと思われます。

- アメマス :北海道から東北にかけて分布

- ニッコウイワナ:中部地方に広く分布

- ヤマトイワナ :中部地方の太平洋側と紀伊半島のごく一部に分布

- ゴギ :山陰のごく限られた地域に分布

アメマスは、海と淡水とを行き来する回遊型の魚類。成長の過程で海に下りる降海型と、一生を淡水で過ごす河川残留型とに分かれます。サイズは大きくて、70cmくらいになります。

その他のイワナは基本的に一生淡水で過ごし、サイズも25cmくらいで、釣りでは30cm以上を大物とされています。個人的には、アメマス以外のニッコウイワナとヤマトイワナとゴギは小さな違いに思えました。

ヤマトイワナとニッコウイワナの違い

ヤマトイワナはからだの側面に橙色の斑点が目立ち、それに対して全国で広く養殖されているニッコウイワナは橙色の斑点が薄く、白点が多いことで見分けができます。柄だけでは判断できない個体も数多く見られます。

今回釣ったイワナの多くは白い斑点があり、ニッコウイワナでした。

「イワナの謎を追う」を読んで

イワナに興味を持ち、「イワナの謎を追う」を読みました。懐かしい黄色の岩波新書です。

60年以上前に、北海道でイワナ(アメマスとオショロコマ)を調査したことが書かれています。人間の好奇心はすごいなと思いました。

日本のイワナは4種類と書きましたが、この本でとオショロコマが出てきます。細かいことは置いておいて、オショロコマは、ニッコウイワナやヤマトイワナの生態に似ています。

オショロコマは、北海道でも知床に近い道東の山深い渓流に生息しています。一方、アメマスは釧路湿原のようなゆったりした川に生息しています。

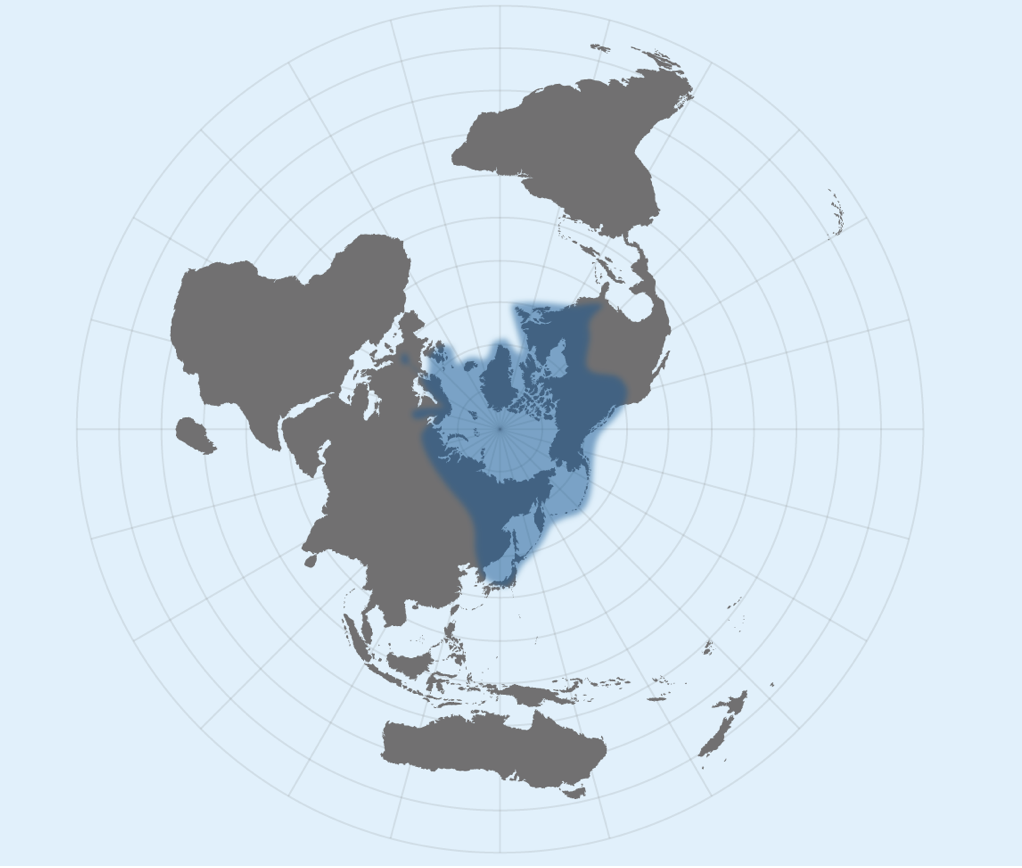

いずれの日本のイワナは、世界的に見れば南限に生息しています。定説はないようですが、氷河期時代に日本まで南下してきましたが、地球が温暖化した段階で、オショロコマ(ニッコウイワナやヤマトイワナ)は環境に適合していき、水温の低い渓流で生き延びて(陸封化)いったようです。日本の険しい渓流が南限のイワナを育てたのでしょう。

何とか生き延びてきたイワナ君たち、絶滅させてはいけないと思いました。また、人間の手で別の川からの放流がない限り、川ごとに固有のイワナがいるということにロマンを感じました。

<イワナ属 – 鮭と鰻のWeb図鑑 Web Dictionary of Salmon and Eelsより>

この本で、特に釣りに関して興味深かったのは、「オショロコマとアメマスとヤマメの食いわけとすみ分け、体型」についてでした。

【食いわけ】

オショロコマ(ニッコウイワナやヤマトイワナ)、アメマス、ヤマメが一緒にいる場合、それぞれの魚を以下を主食としていることを、著者は調査しています。

- オショロコマ:底生動物(ヨコエビ)、次に流下昆虫(トビゲラ類とカゲロウ類の幼虫)

- アメマス :流下昆虫(カゲロウ類の幼虫)、次に落下昆虫

- ヤマメ :落下昆虫(アメマスに食性は近いが落下昆虫が多い)、次に流下昆虫

底生動物:水中や水辺にすんでいる貝やエビ、カニ、水生昆虫のこと。水の流れが速い「瀬」には流されにくいように石にくっついて暮らす種類がいたり、流れが緩やかな「淵」には泳ぎが得意だったり、川底の砂や泥にもぐったりして暮らす種類がいます。

流下昆虫:水中に生息する昆虫が、流れに乗って流れてくる現象、またはそのように流れてくる昆虫のこと。主に水生昆虫が該当します。

落下昆虫:陸上の昆虫が何らかの原因で落下した昆虫のこと。水辺に生息する昆虫が水中に落ちたものを指します。

以上の食いわけであれば、イワナを釣るには、底生動物(ヨコエビ、トビゲラ類とカゲロウ類の幼虫)の擬似餌でなければ釣りにくいと思われた。しかし、イワナしかいない環境であれば、何でも食べるというのが習性であるというが調査結果。したがって、落下昆虫を模擬したドライフライや流下昆虫を模擬したニンフ毛鉤でイワナが釣れるということなんだと理解した。

【すみ分け】

オショロコマ(ニッコウイワナやヤマトイワナ)、アメマス、ヤマメを一緒の水槽に入れると、底にオショロコマ、中層にアメマス、ヤマメは上層に生息するという調査結果がありました。

面白いのは魚の種類が違って社会的な順位制があり、相手に対してマウントを取ること。下位の魚は、上位の魚が来ると、静かしたり、逃げたりします。

ただ、1点だけ違うことは、オショロコマが岩の隠れ家に入り込んだ時には、上位の魚に対して攻撃的な態度を取ることです。この習性が、イワナの持つナワバリ意識なんでしょう。

【体型】

オショロコマ(ニッコウイワナやヤマトイワナ)の体型の断面は、円筒形です。

ヤマメはもっと平べったくて、いかにも泳ぎに適した流線型をしています。これは鮎や鮒などの遊泳性の特徴にちかいです。水底に腹を全面に付けてへばりつきません。ヤマメの体型は落下昆虫や流下昆虫を食べやすい体型になっています。

オショロコマ(ニッコウイワナやヤマトイワナ)は、遊泳性はヤマメより劣っています。一方、上顎が出ていて、自分より下側の底生昆虫を川底からつまみ取るのに適している体型になっています。

イワナに関する知識は増えました。今後、これを釣果に活かせればと思っています。

| 新品価格 |

コメント