はじめに

雲南省・ラオスの旅の投稿はこれで最後になります。

自分は「高山病になりやすい」、「車に酔いやすい」、「お腹を壊しやすい」という3弱体質。

「車に酔いやすい」に関しては、中国の高速鉄道網と山岳道路の発達により問題ありませんでした。

「お腹を壊しやすい」に関しても、中国の衛生事情の改善により少しお腹が痛い程度で済みました。

今回の一番の課題は、高山病対策です。富士登山では、いつも3000mを超えると頭痛が起きます。

今回は飛行機で一気に標高3300mの香格里拉に移動し、高山病になりやすいルートでした。

- 成都(標高500m) :1泊

- 香格里拉(標高3300m) :1泊

- 徳欽(標高3450m) :1泊

- 香格里拉(標高3300m) :2泊

標高3300m以上に4泊し、徳欽の飛来寺への往復では、標高4292mも体験しました。

高山病対策

高山病対策として、かかりつけ医に「ダイアモックス」を処方してもらいました。

香格里拉へ移動する前日夜(成都)から飲み始め、1日2回を1/2錠ずつ飲みました。その結果、ひどい頭痛に悩まされることなく、過ごすことができました。効果はあった感じました。

当然、空気が薄いので、階段を登る時は息切れしやすく、標高4290mでは軽いめまいを感じました。

「ダイアモックス」とは、

脳の血管を拡げる働きがあります。脳の血管が拡張すると脳内の血流が増すため、高地で生じる脳内の低酸素状態が改善されます。また、ダイアモックスを服用すると呼吸中枢が刺激され、呼吸回数が増えるため、血液中の酸素の量が増えます。

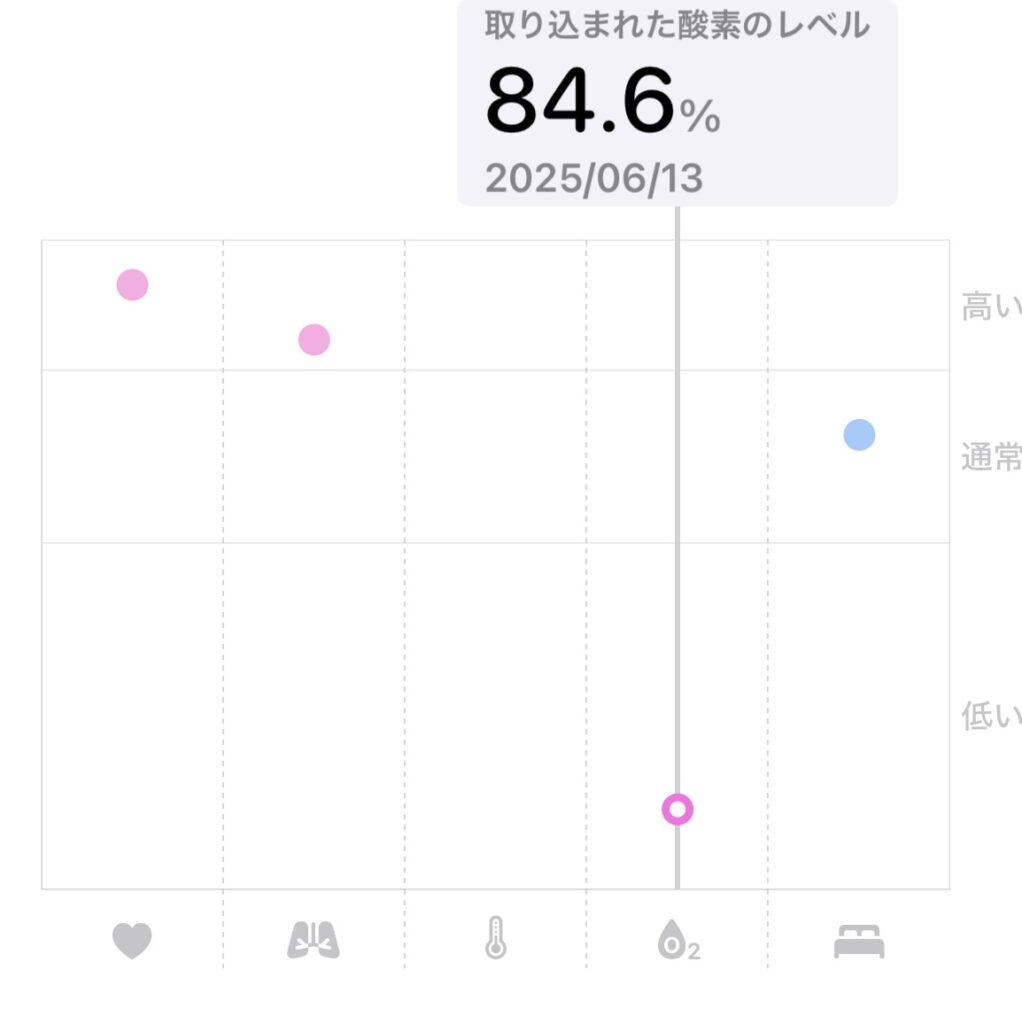

薬で高山病の症状は抑えているとはいえ、身体へのダメージ顕著。標高3300mを超えて場所で寝た場合、血中酸素濃度は平均85%(Apple Watch)でした。高所順応すると徐々に数字が上がるかと予想していましたが、4日間ともあまり変化はありません。

睡眠時の脈拍数と呼吸数も高く、異常と判断されました。とにかく、身体に負担が掛かっていることは間違いありません。

標高2400mの麗江まで移動すると、睡眠時は血中酸素濃度は96%以上に戻りました。身体にとって、この標高差900mの影響は大きいです。

奥穂高に登って、涸沢ヒュッテ(標高2300m)でビールとおでんを食べる時のリラックスした感じと、麗江に移動した時の感じが同じ。山を登った達成感など理由は他にもありますが、リラックスする理由の一つとし涸沢の標高が影響しているのだと思いました。

いずれにしろ標高3000mを超えると注意が必要です。

富士登山などで不安がある方は、「ダイアモックス」を飲んでみるのはよいかもしれません。

コメント