はじめに

『白洲正子氏の「新版 私の古寺巡礼」を読んで、古都に行きたくなる』という記事を書きました。そこで、行ってみたいと思った大阪南部にある『天野山 金剛寺』に行って来ました。

| 新品価格 |

河内長野

南海高野線で河内長野駅に向かいます。難波駅から南下していって高野山に向かう路線です。河内長野に近づくにつれて、左手に奈良との県境の山である二上山〜葛城山〜金剛山が見えて来ます。左側だけでなく、電車が向かっている前方も和歌山県との県境の山が近づいて来て、どんどん山に囲まれて来ます。白洲正子さんは、「一つの国どんづまり」という表現をしているのがよく分かります。

PL学園で有名なPLの塔も見えました。形が特徴的で分かりやすい塔です。

南海の河内長野駅の向かいには近鉄電車が止まっていました。大阪阿部野橋駅から近鉄南大阪線で河内長野駅まで来ることもできます。

河内長野駅前ビルの中にある「いろどり」で昼ごはんを食べました。お店の看板もいろどり豊かなです。11時半前にはすでに行列。10分ほど待ちました。地元のおばさま達が多く並んでおり、地元では人気のお店のようです。

いろどり定食を注文。多くのおかずに、お作りとフライが付いていて880円。お寿司屋さんでもあり、海鮮物も新鮮でした。

ビルの一階には「ゼッテリア」というのがありました。「ロッテリア」のパクリと思いましたが、調べてみると、ロッテリアは2023年にすき家やはま寿司を運営しているゼンショーホールディングス傘下になった後、ゼッテリアが誕生しました。パクリでなく、元ロッテリアのようです。

金剛寺に向かうバスは1時間毎。時間があったので、河内長野駅前を散策。ここは「中世に出逢えるまち」で、日本遺産になっていることを知りました。

河内長野は、京都・奈良・大阪・和歌山から高野山へ向かう街道がちょうど交わる地点に位置します。今はどちらかというとマイナーなエリアですが、昔は、交通の要衝であり、お寺など中世の面影を残したまちとなっています。

南北朝時代には、金剛寺の食堂や子院摩尼院が行宮とされ、子院観蔵院には北朝の三上皇(光厳・光明・崇光上皇)と直仁親王らが人質として幽閉されるなど、一時期、塀を隔てて南朝と北朝の天皇が一緒に過ごすという歴史的な場となっています。

中世の面影を遺していますが、喫茶店のサンプルは昭和感が残っています。フォークが宙に浮いたスパゲッティーのサンプル。久しぶり見た感じ。喫茶店の椅子も昭和感がプンプンしていて、懐かしい感じでした。バス待ちの時間は非効率のように感じますが、空いた時間でこのような偶然の出会いが楽しいものです。

天野山金剛寺

河内長野駅からバスで20分くらいで金剛寺に着きました。バス道路から眺めると、お寺というよりは集落のように多くの家々が並んでいます。

高野山は、近代まで境内での女性の参拝は叶わないませんでした。そんな時代に、空海と縁を結び、祈りを届けたいという女性の願いを聴いていた「女人高野山」という4つのお寺(天野山金剛寺、室生寺、慈尊院、女人堂)がありました。天野山金剛寺は、女人高野山のそのお寺のひとつです。

天野山金剛寺は、奈良時代に行基によって創建され、平安時代に空海が修行したと伝えられています。

入り口は、伽藍と本坊があり、共通拝観券が500円でした。

こちらは伽藍の楼門です。重要文化財の二天(増長天・持国天)が安置され、寺を守っています。金網越しで眺めますが、少し見にくかったです。

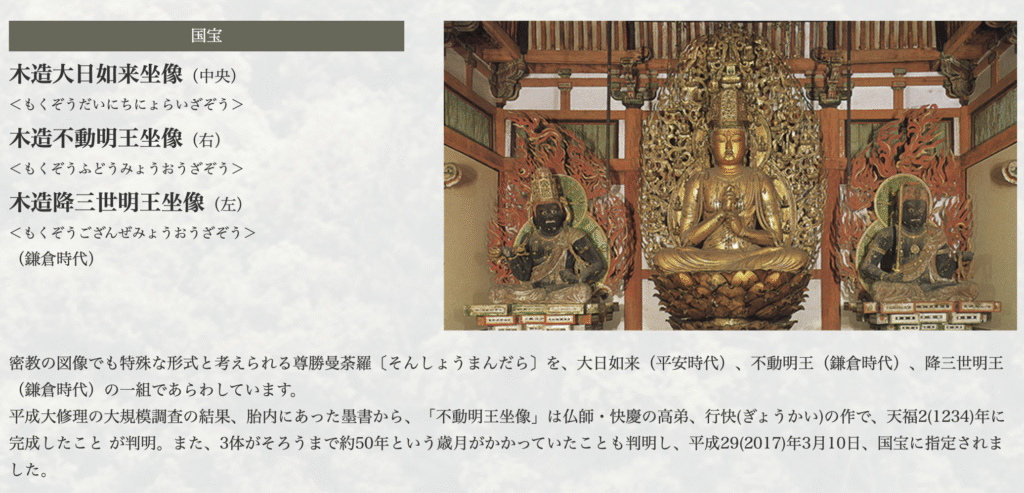

手前の建物が食堂で、南北朝時代に後村上天皇が約5年間政務をとられていました。奥の赤い物が金堂で、国宝のご本尊大日如来、両脇侍の降三世明王・不動明王があります。靴を脱いで、商障子を開けて中に入ると、うっすらと3つの国宝の像が鎮座していました。

国宝の大日如来、両脇侍の降三世明王・不動明王です。

裏山にも登っていくことができました。

ズンズンと山を登っていきます。

一番高いところに弘法大師の像がありました。

裏山から下りてくると、多宝塔があります。この塔は、豊臣秀頼が大改造したようです。

多宝塔と金堂と裏山。

一度、伽藍を出て、本坊に向かいます。こちらが本坊の入り口です。

素敵な庭園があり、のんびり眺めていました。

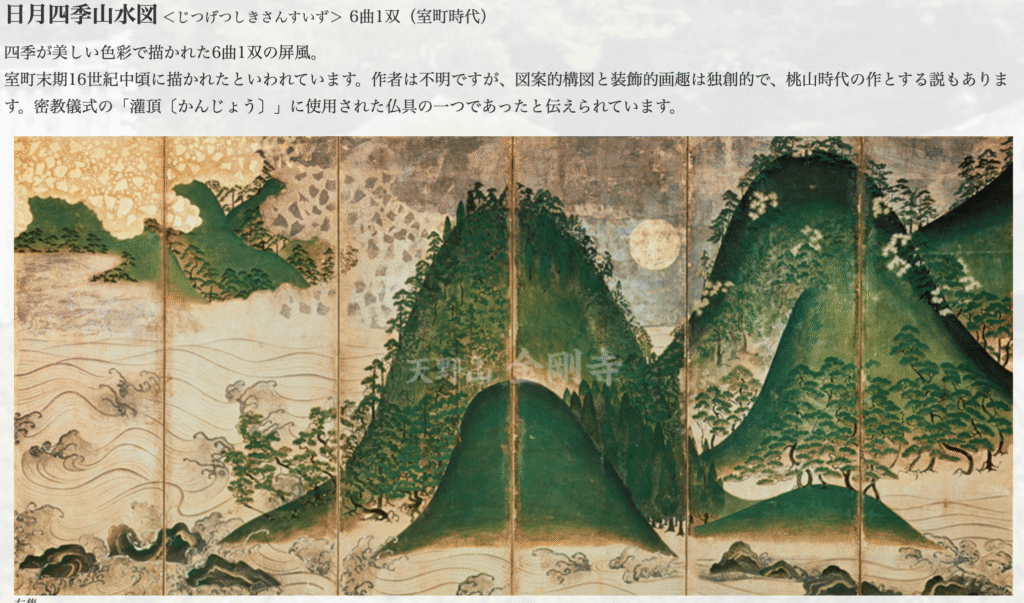

国宝の「日月四季山水図」を見たくて、金剛寺を訪問しましたが、春と秋の期間限定の公開で見ることができませんでした。

天野酒

河内長野駅に戻って、天野酒造に向かいました。

南北朝が終わると、寺領から産出される米や木材、炭が商品作物として、寺の経済を潤しました。寺が企業のような役目を持っていたようです。特に、天野山金剛寺で醸造された「天野酒」は有名で、織田信長や豊臣秀吉などの天下人や大名衆に贈られ、その庇護を受け、幕末まで307石の寺領を所有していました。

今は、天野酒造で天野酒を製造しています。そこで、帰りに寄ってみました。天野酒造は、昔ながらの高野街道沿いにありました。

入るのに少し躊躇しそうな重い扉を開けると、中でお酒を購入することができます。

お酒の説明をしてもらいながら、試飲もさせてもらいました。

冷蔵が必要な生酒を購入したかったのですが、東京まで持って帰るのに気を使うのでやめておきました。

秀吉が愛して酒である古式純米の「僧房酒」と発売したばかりの秋季限定「ひやおろし」を購入。

「僧房酒」は、色も濃くて、貴醸酒のような感じでやや甘めでした。当時の文献をもとに、精米歩合や二段掛の手法を復刻した古式の製法で作られています。

「ひやおろし」は、夏を越した原酒をそのまま瓶詰めされたお酒でした。フレッシュというより少しコクがある感じがしました。

今回は、電車・バスによるノープランの旅。ノープランゆえに、国宝の「日月四季山水図」を見ることができませんでしたが、中世だけでなく昭和の雰囲気を残す河内長野の町を歩いたり、天野酒造に行ってお酒を試飲したりと想定外の出会いもありました。

今度は、また別の古都を巡りたいと思っています。

コメント