はじめに

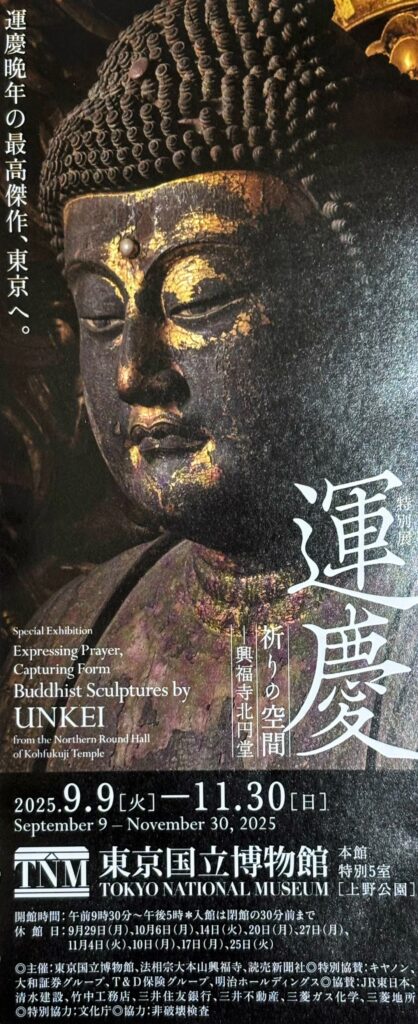

2025年9月9日 ~ 2025年11月30日まで、上野にある東京国立博物館で運慶展「祈りの空間ー興福寺北円堂」が開催されて、運慶晩年の最高傑作が東京にやってきた。

ということで、運慶展に行ってきた。

運慶展「祈りの空間ー興福寺北円堂」

運慶展で展示されている作品はシンプルに7軀のみ。全てが国宝だ。

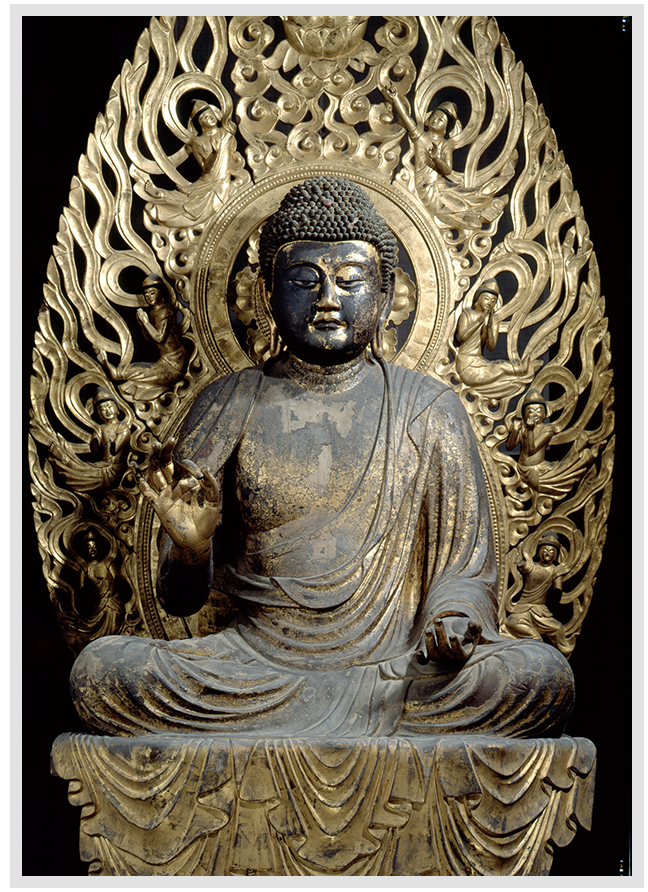

興福寺の北円堂にある、本尊の弥勒如来坐像と両脇に控える無著・世親菩薩立像。北円堂は通常非公開であるが、修理完成を記念して弥勒如来坐像の約60年ぶりの寺外公開された。さらに、かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像が展示されている。四天王立像は興福寺の中金堂で公開されている。

弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像

会場の中央に、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像が展示されていた。

会場で販売されていた興福寺 寺務老院の多川俊映の「唯識 心の探究12話」を購入した。その本の中で、無著・世親菩薩立像の説明があった。いずれも唯識仏教をまとめ上げた偉大な僧侶であると知った。

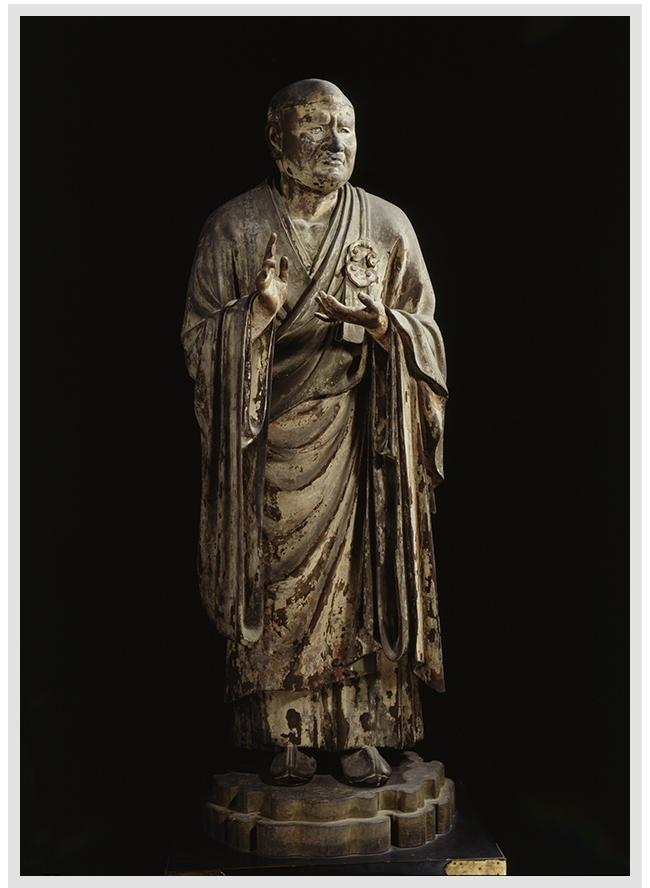

◆無著菩薩像

原名はアサンガ。395年〜470年(推定)の人で、西北インドのガンダーラ地方(現パキスタン)の出身。唯識仏教を大成したもっとも中心的学僧。法相宗の伝承で、すでに十地という聖なる修業階位に到達しており、「登地の菩薩」と称される。

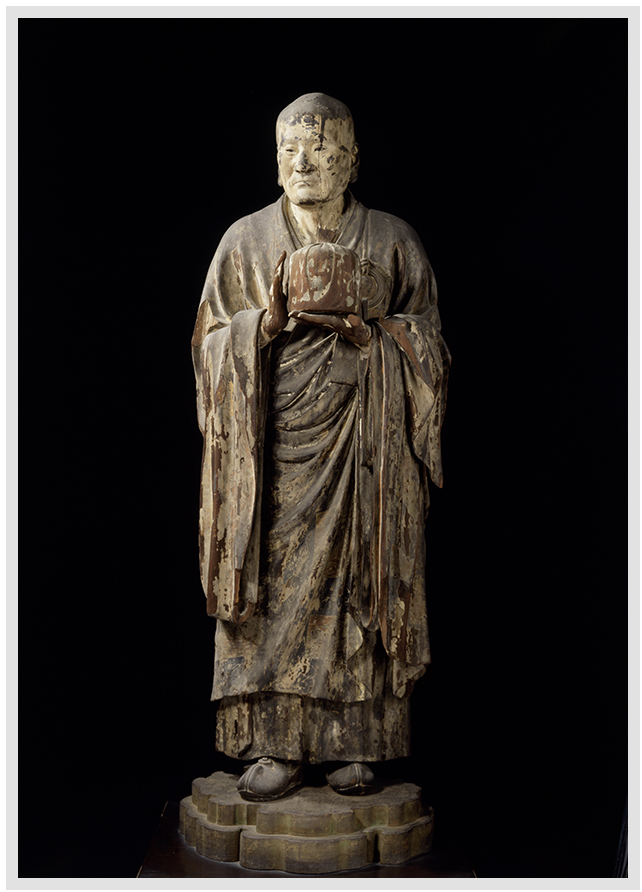

◆世親菩薩像

原名はヴァスバンドゥ。400年~480年(推定)の人で、無著(アサンガ)の実弟。『唯識二十論』、「唯識三十頌』の著者で唯識教義を完成させた。法相宗の伝承によれば、世親は聖なる修深階位の直前にいて、「加行の大士」というが、通称は無著菩薩と同じく、世親菩薩。

「唯識 心の探究12話」という本はこれからゆっくり読み進めるつもり。

興福寺の思想は、「あらゆる存在は唯だ自己の識(心)の現れにすぎない」という思想。簡単に言うと、「私たちが認識しているすべてのものは、実は自分の心がつくり出したものに過ぎない」ということのようだ。

新品価格 |  |

四天王立像

四天王立像は、いずれも高さが2mくらいある。動きも大きく力強くて、とにかく格好いい。鎌倉再興期を特徴づける像である。なお、近年の研究により、像の肉身色などから、従来持国天だった像が増長天、増長天だった像は広目天、広目天だった像は持国天であることがわかったとのこと。

これらの像がガラス越しでなく、間近がで見ることができるチャンスなので、運慶展にいく価値はあった。

東京国立博物館の庭園「樹木ツアー」

ちょうど月2回開催されるボランティアよる「樹木ツアー」に参加した。季節に応じた樹木と、その樹木に関連のある歴史・美術・展示作品について紹介してくれる。参加費は無料。

本館の前にある「ゆりの木」。直径が1.8mくらいで、140年前からある。森に生えている杉で大きいと思うのが60cmくらい。3倍くらいの太さに圧倒された。

その他に、いま花が咲き始めるスイフヨウ(酔芙蓉)の紹介があった。午前中と午後で花の色が違う。午後になると少しピンクになるので酔芙蓉と呼ばれる。

次に、はくしょう(白松)の紹介があった。成長が遅いのが特徴。松葉が3本であるのが特徴的。老木になると幹が白くなる。

最後に、お釈迦さまが悟りを開いたのはインドの菩提樹の樹のしたと言われている。インドの菩提樹は熱帯の植物で、日本にある菩提樹とは全く違うものというのを初めて知った。葉の形が似ている木を菩提樹と呼ぶようになったとのこと。

庭園の奥には、素敵な茶室があった。縁側でもゆっくり食事を楽しむことができる。

東京国立博物館

特別展以外の展示も膨大で、日本の歴史が分かるようになっていて興味深い。ゆっくり見てまわると1日でも足りないくらい。

木造で言えば、運慶の弟子の作品である「金剛力士像」が展示されていた。非常に良い表情であり、右手と左手のポーズが良い。日本人なら金剛力士像のポーズをしてみてというと、この像のポーズになるだろう。

「遮光器土偶」も興味深かった。縄文時代後期(前1000年〜前400年)にこのような土偶が作られていたとは驚きである。服のデザインもオシャレである。普通列車の旅で東北を巡った時に、青森県の遺跡も行ってみたいなと思っていた。

三角縁神獣鏡がたくさん展示されていた。鏡の面を見てみたいと思っていたら、立てかけてある鏡があり、鏡面を見ることができた。作られた当初はぴかぴかに磨かれていたのだろうが、錆びてしまっていた。人々がどのように鏡を使ったのか想いを巡らせた。

短時間では、博物館の展示物を全て見て回ることができなかったが、石器時代から現代までの膨大な展示物があった。日本の歴史および国力に感嘆させられた。

コメント